Transkript

Regionalgeschichte auf die Ohren

Greta Civis: November 1918. Der Erste Weltkrieg geht zu Ende. In Kiel verweigern ausständische Matrosen einen sinnlosen Einsatz, sie meutern. Es folgt die Novemberrevolution, die kaiserliche Familie flieht, Deutschland wird eine Republik. Und inmitten dieser Umbrüche wird im Münsterland ein Film gedreht. Auch hier geht es um Krieg und Frieden, denn der Film spielt zur Zeit der Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück 1648. Der Friedensreiter ist der erste westfälische Spielfilm, galt lange als verschollen und ist vor kurzem in einer richtigen Kinofassung in hervorragender Qualität wieder aufgetaucht.

Über den historischen Bezug der Filmhandlung, über die spannende Produktionsgeschichte und wie auch die Geschichte des Wiederauffindens mit historischen Ereignissen verknüpft war, das bespreche ich heute mit

Markus Köster: Markus Köster

Greta Civis: und

Bernd Thier: Bernd Thier.

Greta Civis: Und ich bin Greta Civis

Der Friedensreiter. Westfälische Filmgeschichte in drei Akten.

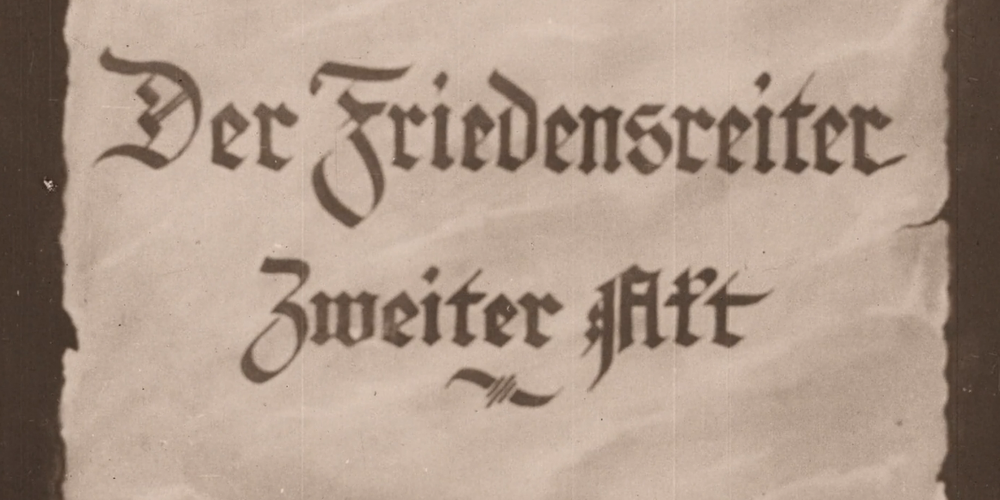

Der Film ist von 1918, entsprechend der damaligen Technik Schwarz-Weiß und Stumm. Wir haben einige Texttafeln einlesen lassen, dafür danke ich Florian Bender. Und ich würde einmal kurz eine Zusammenfassung der Handlung präsentieren. Ich habe es so formuliert:

Rittmeister Wolf von Dülken, gespielt von Werner Kraus, reitet nach Holland, um die Friedensverhandlungen voranzutreiben. Unterwegs rettet er die Küsters Tochter Elsbeth, Eva Richter. die ihm in Männerkleidern folgt. Auf dem Rückweg begegnet er Victorine de Brion, gespielt von Paula Barra. Diese wird im Film benannt als Mazarins, also Frankreichs, verschlagenste Agentin. Sie hat den Auftrag, den Frieden zu vereiteln. Das tut sie, indem sie den Rittmeister erst bezirzt, um ihm dann einen Brief abzunehmen, der Adrian Pauw, das ist Gustav Botzs, als Gesandten der niederländischen Generalstaaten ausweist. Es gibt dann einiges Kuddelmuddel. Höhepunkte sind eine beinahe Hinrichtung des Rittmeisters, die Elsbeth verhindert; eine beinahe Gefangennahme Victorins durch die Spanier, die der Rittmeister verhindert; ein paar Versuche Victorins, Adrian Pauw zu ermorden. In einem dieser Versuche wirft sich Elsbeth vor den Rittmeister, um dessen Leben zu retten. Die Frauen sind am Ende beide tot, die eine aus Aufopferung, die andere wegen Suizid. Die Männer schließen Frieden.

Zwischendrin taucht immer mal wieder eine mythische Figur auf, der Friedensreiter, ebenfalls gespielt von Werner Kraus. Dieser verhindert Vergewaltigung, Plünderung, Gefangenschaft und Mord.

Jetzt bin ich gespannt, ob Sie beide der Filmzusammenfassung so zustimmen. Herr Köster, Sie leiten das LWL Medienzentrum für Westfalen und haben die letzte und bisher beste Version des Films vor kurzem gefunden. Als Leiter des LWL Medienzentrums würde ich sagen, Sie sind Cineast von Berufswegen. Würden Sie sagen, das ist ein guter Film?

Markus Köster: Ich bin vielleicht Cineast von Berufswegen, aber sicher Filmhistoriker aus Leidenschaft. Und insofern finde ich, das ist ein großartiger Film, weil man sehr viel über die Zeit, eher die Zeit von 1918 als die Zeit von 1648 über ihn lernen kann.

Greta Civis: Wir reden über beide Zeiten und dann auch noch über heute. Herr Thier, wie sehen Sie das? Für Sie ist das ein guter Film?

Bernd Thier: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ein sehr guter Film, weil er eben auch den Umgang mit dem westfälischen Frieden zeigt, der im Laufe der Jahrhunderte sehr unterschiedlich war und unterschiedlich gesehen wurde, gerade hier in Münster. Und dass solche Filme natürlich nie oder nur selten wirklich ganz authentisch an den Wahrheiten dran sind, das ist einfach so, damit muss man leben. Aber die Darstellung der Geschichte, die Sie gerade auch kurz skizziert haben, eben weg vom historischen Ereignis zu einem romantischen, wie auch immer verstrickten Spielfilm, ist eben eine spannende Geschichte.

Greta Civis: Wir starten mal mit der Zeitschicht von 1648. Herr Thier, könnten Sie das einmal für uns einordnen, dieser Hintergrund, vor dem der Film spielt?

Bernd Thier: Also der Hintergrund sind ja eigentlich nicht mal der Friedensschluss, der kommt ja erst am Ende und der kommt hier in Münster eben auch nach langen Jahren der Verhandlungen. Und das kommt im Film natürlich ganz kurz zusammengerafft zusammen. Es geht auch eigentlich nicht um den westfälischen Frieden, sondern um den spanisch-niederländischen Frieden, der nur ein Teilfrieden des großen westfälischen Friedens ist.

Und es ist wirklich so, dass die historischen Hintergründe der Einzelveranstaltungen zum Beispiel, dass es kein großes Gremium gab, wo sich alle getroffen und verhandelt haben, sondern dieses kleinteilige Verhandeln, sicherlich auch mit Intrigen - jeder wollte versuchen, das Beste für sein Land oder sein Territorium rauszuarbeiten - das kommt sehr gut. Was natürlich historisch vollkommen daneben ist, ist die Geschichte von dem aktiv eingreifenden Friedensreiter während der Verhandlungen, den es in der Form als einen Reiter auch gar nie gegeben hat, sondern nach Ende der Verhandlungen sind eben Postreiter ins ganze Reich geschickt worden, um sozusagen den Verlauf des Friedens, des Abschlusses zu verkünden.

Und da gibt es eben auch eine Darstellung auf einem Flugblatt und das hat dann zu diesem Friedensreiter geführt, dass der aktiv vorher eingegriffen hat. Das ist ja so auch eine mystische Figur, wird ja im Film ja auch gespielt. In der Anfangssequenz, in den ersten ein, zwei Szenen gibt es ja so eine Spökenkiker-Geschichte, dass also ein Schäfer sieht, wie da Personen rumreiten und in dem Moment erscheint auch der Friedensreiter. Also das ist so eine Vorausahnung, so was Apokalyptisches.

30 Jahre Krieg hatten Deutschlands blühende Gefilde in rauchende Trümmerstätten und Wüsteneien verwandelt. Aus tiefster Not rief die gequälte Menschheit nach überirdischer Hilfe. Da lief die Kunde von Mund zu Mund, die Erscheinung des Friedensreiters sei wiedergesehen worden. In jeder Hütte hing sein Bild und inbrünstig richtete sich der Blick der Bedrängten auf diese mystische Gestalt.

Greta Civis Wie kam das? Das waren Flugblätter, ne?

Bernd Thier: Das waren Flugblätter, die aber eben erst 1648 dann in der Nachfolge des Friedensschlusses entstanden sind. Es sind heute nur zwei Exemplare erhalten und das ist eben wirklich ein ganz normaler Postreiter, derr ist ganz normal dargestellt, weil damals wird die Post halt per Pferd mit Reitern transportiert. Und das ist eigentlich jetzt sozusagen durch dieses Flugblatt erst populär geworden, dieses Motiv. Und interessant ist zum Beispiel, dass dieses Flugblatt in Münster völlig unbekannt war bis 1898. Da ist erstmals ein Exemplar, eine Reproduktion eines solchen Exemplars aus einem Museum in Frankfurt hier vorgestellt worden. Und seitdem ist auch dieses Bild des Friedensreiters hier erst bekannt. Also vorher gibt es das überhaupt nicht.

Greta Civis: Und hing das in jeder Hütte? Haben die Leute sich das aufgehängt?

Bernd Thier: Nein, das glaube ich nicht. Also dieses Flugblatt, da steht ein langer Text noch unten drunter. Also meistens bildet man nur den Friedensreiter ab. Das sind eigentlich Anschlagzettel, die nicht in jeder Hütte, sondern vielleicht in Gasthäusern da waren oder die eben vor Ort von Vorlesern oder Verkündigern sozusagen in den einzelnen Orten öffentlich vorgelesen wurden.

Greta Civis: Und man hat die gekauft, ne?

Bernd Thier: Man hat sie gekauft, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Frühzeit auch viele im großen Stil gedruckt wurden und kostenlos sozusagen verteilt wurden, weil, ich sage mal, die Verhandlungen waren so teuer, da kam es am Ende auf ein paar tausend Flugblätter auch nicht an.

Aber es sind natürlich für die damalige Zeit auch aufwendig gemachte große Blätter. Also wir reden über ein Flugblatt deutlich größer als A3 mit der Abbildung und auch mit dem langen Text. Das ist jetzt nicht so ein kleiner Flugzettel, wie man heute eben so einen Flyer machen würde, sondern schon aufwendig mit Holzschnitt und Buchdruck. Das ist schon aufwendig.

Markus Köster: Aber das ist ja letztlich ein dramaturgischer Kniff, eine sozusagen, diese vielleicht eher dröge wirkende Geschichte der Friedensverhandlungen und des Friedensschlusses anzureichern, um eine solche Sagengestalt. Fraglich bleibt, warum sie Friedensreiter genannt wird, denn sie hat nun definitiv nichts mit dem Postreiter zu tun oder dem Reiter, der dann den Frieden verkündete. Wobei ich auch spannend finde was sie gerade ansprachen, dass der Film eben auch den Blick auf das Leid und das Leiden der Bevölkerung richtet in diesen 30 Jahren das ist, fand ich eher ungewöhnlich, aber wahrscheinlich wiederum ein Reflex auf das Leid der Bevölkerung im Ersten Weltkrieg, also dass einem das sehr nah war

Bernd Thier: Ja und das war ja eben sozusagen gerade noch frisch und zum Beispiel im Ersten Weltkrieg war ja das was so von der Forschung immer als die Heimatfront bezeichnet wird, viel dramatischer als zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Also die Bevölkerung im Ersten Weltkrieg hat viel mehr unter dem Krieg zu Hause gelitten als im Zweiten Weltkrieg, wo die Versorgungslage groß war. Also wir reden ja wirklich über den Hungerwinter zum Beispiel 1916/1917, der ja gerade eben eineinhalb Jahre her war, wo also hunderttausende Leute in Deutschland verhungert sind.

Greta Civis: Ich finde auch die Entstehungszeit des Films mit das Spannendste. Vielleicht kann man noch einmal kurz ausdifferenzieren, was von dieser Handlung stimmt, was stimmt nicht. Diese Hauptfiguren des Films, der Rittmeister Wolf von Dülken, Victorine de Brion, die Küsters Tochter Elsbeth, die sind frei erfunden. Da haben wir keine Belege für. Die Ebene da drüber, Adrian Pauw?

Bernd Thier: Der ist historisch belegt und auch da hat man sich tatsächlich, es gibt Porträts von ihm, und da hat man sich auch wirklich bemüht, den so in Szene zu setzen, wie er im Original ausgesehen hat. Und das fand ich eben jetzt von Seiten auch des Stadtmuseums Münster ganz spannend, weil die Szene seines Einzugs in die Stadt Münster, die gibt es bei uns als riesengroßes Gemälde. Und man hat versucht wirklich dieses Gemälde filmisch in Szene zu setzen und das ist finde ich wunderbar gelungen. Und die Hintergr seiner Person das stimmt alles schon Aber der Rest ist im Prinzip was die Protagonisten angeht vollkommen erfunden

Greta Civis: Also quasi der historische Hintergrund als Kulisse für so eine Mischung aus Agenten - Film und Romanze.

Erste Tafel. Der Friedensreiter. Historisches Zeitgemälde in einem Vorspiel und fünf Akten. Nach Motiven von Dr. Friedrich Castelle, bearbeitet von Dr. Alfred Funke, hergestellt von der Deutschen Lichtbildgesellschaft e.V.

Greta Civis: Was sind das für Akteure und warum haben die diesen Film gemacht?

Bernd Thier: Also Castelle war Heimatdichter und Redakteur und Journalist. Eduard Schulte war eigentlich, glaube ich, der Hauptinitiator des Ganzen. Der war seit einiger Zeit Stadtarchivar und er hat sich sehr intensiv mit der Stadtgeschichte und dem Westfälischen Frieden beschäftigt und hatte, glaube ich, die Idee, eben einen Lehrfilm, einen westfälischen Lehrfilm zur Geschichte. Das, was man heute so als Doku, Crime-Doku oder wie auch immer bezeichnet, die historischen Zusammenhänge filmisch zu dokumentieren.

Greta Civis: Es ging auch um die Bilder, ne? Es war irgendwie Bilder zum Westfälischen Frieden oder so war der Arbeitstitel.

Bernd Thier: So hat er es genannt und das passt auch, das haben die in Teilen ja auch umgesetzt. Ich habe den Film ja jetzt mehrfach schon gesehen und mir ist immer mehr klar geworden, dass die Regisseure oder die Gestalter versucht haben, historische Gemälde der Zeit umzusetzen. Also mit dem Einzug des Gesandten Pauw, das war klar, aber auch einige Szenen im Wirtshaus. Eigentlich müsste man mal schauen, welche Bilder sie da genommen haben. Es gibt ähnliche Bilder von Wirtshaus-Szenen von Adrian van Oostade oder auch Gerhard Terbeuch, der dieses Gemälde mit dem Einzug von Adrian Pauw gemalt hat. Der hat auch solche Wirtshaus-Szenen, wo dann eben Soldaten sitzen, Pfeife rauchen und so weiter mit sehr vielen Details. Und das ist so genau nachgebildet. Also man müsste eigentlich mal gucken, ob man diese Bilder nicht sogar findet und schauen, ob sie wirklich hundertprozentig oder wie weit sie wirklich umgesetzt wurden.

Greta Civis: Schulte war dann mit dem Endergebnis gar nicht so glücklich.

Markus Köster: Also der Schulte hat erstmal, ist er Anfang 1919, im Januar 1919 mit Castelle nach Berlin gefahren, hat den Film abgenommen und war offenbar mit dem Ergebnis erst mal sehr zufrieden. Dann kommt im Mai die Premiere, Ende Mai, die groß angekündigt wird. Und dann kommt am 12. Juni ein totaler Verriss im westfälischen Merkur von einem Mann namens Eugen Müller:

Die Erwartungen, die sich an dieses mit ganz erheblichen Mitteln in Szene gesetzte große Filmwerk geknüpft hatten, haben sich aber in keiner Weise erfüllt. Man kann eher von einem Misserfolg sprechen. Und es sei schwer, aus dem Lichtspiel einen Zusammenhang zwischen der in übelster Kino-Romantik vorgeführten Liebesgeschichte der französischen Agentin Victorine de Brion und dem historischen Friedenswerk herauszufinden. Die Darstellung ließ überhaupt an manchen Stellen historische Treue und vornehme künstlerische Ausstattung vermissen.

Markus Köster: Daraufhin sieht sich Schulte dann zu einer eigenen Stellungnahme veranlasst, eine Woche später auch im westfälischen Merkur:

Die historisch-geografischen Szenen wurden aufs Stärkste geschnitten oder sogar ganz weggelassen. Aus der lichten Gralsgestalt des Friedensreiters wurde fast ein zweiter fliegender Holländer. Die ganze Handlung wurde ein unruhiges, schwer verständliches Mosaik. Die Filmgesellschaft begann die Aufführungen in Hülshoff erst am 4. November. Grippe und Staatsumwälzungen setzten den monatelangen Vorbereitungen plötzlich die allergrößten Schwierigkeiten entgegen. Statt darum ruhigere Zeiten und besseres Wetter abzuwarten, wurden die Außenaufnahmen trotz Revolution und Regen heruntergekurbelt. Die in Berlin gemachten Innenszenen standen nicht mehr unter münsterschem Einfluss. Deshalb auch nicht die hier an der historischen Stätte schon vorbereitete, in Berlin völlig misslungene Friedensschlussszene.

Greta Civis: Was war da los? Kann das einer von Ihnen einordnen?

Markus Köster - Offenbar ist er der Ansicht, dass sich der Stoff da nochmal sehr verändert hat. Wobei wir eben nicht wissen, was Castelle, was ja als Motive, steht da ja, geschrieben hatte, was Castelle in die Motive geschrieben hat und was die dann im Januar gesehen haben.

Bernd Thier: Vielleicht hat er eine Vorab-Person gesehen, wo Dinge drin waren oder nicht waren. Oder er war einfach von der Art der Vorführung, weil man muss ja reden, 1919, da war alles an Filmen neu. Ich fand das vielleicht im ersten Durchgang total spannend und total faszinierend und neu und bei der Reflexion so, was ist denn jetzt eigentlich authentisch, was ist aus meinem ursprünglichen Plan geworden, vielleicht ist das auch ein bisschen zur Seite gedrängt worden.

Und natürlich hat so eine Kritik dann letztendlich eine Kettenreaktion ausgelöst, weil dann passte dies nicht, dann passte das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob dann schon alle Innenaufnahmen fertig waren. Es sind ja viele Szenen dann in Münster nicht mehr gedreht worden, aufgrund der katastrophalen Bedingungen. Eben viele Leute sind krank geworden, es war Revolution noch. Soldaten wurden abgezogen, weil sie irgendwo Schutz bieten sollten. Man hatte am Prinzipalmarkt zum Beispiel die Oberleitungen der Straßenbahn abgebaut, damit man so einen historischen 17. Jahrhundert-Look wieder hatte. Und das konnte gar nicht gedreht werden. Und auch der Friedenssaal war nochmal wieder historisch eingerichtet worden. Also anders, als er jetzt heute noch da war. So ein bisschen nach dem Gemälde, das von Gerhard Herr Borch überliefert ist. Das war alles eingerichtet und dann hat man es sehr provisorisch in Berlin in einem kleinen Studio nachgebaut und das wirkte natürlich nicht wie der Originalraum.

Markus Köster: Genau, also das ist ja sehr kurzfristig abgesagt worden. Die hatten das für den 7. November geplant und morgen stand im Westfälischen Merkur oder Münsterischen Anzeiger, muss ein paar Tage verschoben werden und dann war die Revolution gewesen. Und das kritisieren ja beide; Müller wie Schulte kritisieren gerade die Szene, diese Friedensschluss-Szene, wo sie sich eben sehr viel mehr wohl vorgestellt hatten. Sicher, Prinzipalmarkt hätte natürlich auch viel mehr hergemacht. Das fehlt ja dann ganz, sozusagen die Ankunft der Delegation oder was auch immer da gedreht werden sollte.

Bernd Thier: Ja und gerade der Friedenssaal ist ja heute auch ein Symbol für den Westfälischen Frieden und das war damals eben auch schon so. Jeder Tourist, der nach Münster kam, war natürlich im Friedenssaal, hat sich den angeschaut und den in Szene, im Kino sozusagen deutschlandweit zu präsentieren, hat auch einen Werbeeffekt, muss man einfach so sehen. Wenn das dann wegfällt und dann gibt es so eine Mini-Version im Studio in Berlin, das war sicherlich enttäuschend.

Es gab ja aber auch Hintergründe, warum 1918 ausgerechnet ein Film über den westfälischen Frieden so angeregt und angestrengt wurde. Wissen wir eigentlich, wie die Finanzierung funktioniert hat? Das wird ja, auch damals wird ja ein Filmprojekt eine erhebliche Investition gewesen sein. Ich hatte in den Unterlagen unterschiedliche Hinweise gefunden, wer den wohl finanziert haben könnte. Ist das klar mittlerweile?

Markus Köster: In seiner Kritik vom 17. Juni dankt Schulte immerhin, oder er sagt, immerhin hat die Deutsche Lichtbildgesellschaft die kompletten Kosten übernommen. Wobei die Frage ist, ob sie das nur für den Spielfilm getan haben oder auch für die Kulturfilme, die ja mit aufgeführt wurden. Also das war für Schulte auch ein bleibender Mehrwert. Das hat er auch ein paar Jahre später nochmal betont. Und dass es eben auch solche mehrere Kurzfilme gab, Vorfilme, wie es damals im Kino eben auch üblich war, die sowohl die Stadt Münster zeigten als auch Westfälische Wasserburgen. Und dann gab es auch noch zwei Filme obendrauf über Minden und Soest. Oder Minden, Detmold und Soest sogar.

Greta Civis: Es war ein touristischer Werbefilm. Es war ein kommerzielles Filmprojekt mit Agentenfilm und Liebesfilm und dann gab es ja noch eine politische Mission, die da verfolgt wurde mit dem Film.

Bernd Thier: Ja gut, der Erste Weltkrieg war zu Ende, Frankreich hatte gewonnen, in Anführungsstrichen, der Friedensschluss stand noch aus, Versailler Frieden, und natürlich wollte man einen Frieden und sicherlich wollte das Deutsche Reich damals eben auch einen vernünftigen Frieden und wie die Geschichte gezeigt hat, wurde der Versailler Vertrag eben gerade auch dann unter den Nationalsozialisten als die schlechteste Katastrophe aller Zeiten wahrgenommen. Und wenn jetzt sozusagen Frankreich versucht, diesen Frieden zwischen den Niederlanden und dem Kaiser zu torpedieren, ist das natürlich auch noch wieder ein Seitenhieb auf die französische Seite.

Also da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ganz historisch erklärt sich mir das auch nicht, warum man jetzt gerade sagt, Frankreich will den Frieden torpedieren, weil auch Frankreich ja daran gelegen ist, dann eben einen Frieden mit Deutschland zu schließen, was sie dann ja auch dann wie gesagt in Versailles gemacht haben.

Was die Frage der Finanzierung nochmal angeht, in einer Biografie, also Autobiografie von Herrn Kraus, dem Hauptdarsteller, schreibt er an einer Stelle, dass auch gerade in den Kriegswirrentagen oder Revolutionstagen im November die Finanzierung durch die eine Frau noch gesichert wurde. Wer jetzt diese Frau war, wird da nicht erwähnt. Ich habe im Hinterkopf, dass die Deutsche Lichtbildgesellschaft unter anderem von Industrie des rheinischen Industriebezirks mitgetragen wurde, dass die also Mitfinanziers dieser Gesellschaft waren. Also habe ich mich aber auch ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Könnte man sicherlich nochmal versuchen rauszukriegen. Aber es ist ein Konglomerat, glaube ich, von verschiedenen Finanziers gewesen, die diesen Film produziert haben.

Markus Köster: Die eine Frau dürfte die Hauptdarstellerin oder die Darstellerin der Victorine de Brion sein, eben Paula Barra, weil die eine relativ prominente Schauspielerin war und natürlich darüber auch nochmal, nicht gerade Sex, aber immerhin ein Element der Geschichte reinkam, die sozusagen die Deulich dann veranlasste, die Finanzierung zu übernehmen.

Greta Civis: Und das ist auch spannend, wenn man die Kritiken liest. Es ist ja gar nicht so einhellig ablehnend. Es gibt diesen Verriss und eben diese Stellungnahme von Schulte dazu. Es gibt aber auch positive Rezeptionen. Also ich hatte auch das Gefühl beim Lesen der zeitgenössischen Kritiken, die Leute suchen auch nach einer Haltung dazu:

Ein Film, Bilder bunt an bunt. Aber darin eingeschlossen Krieg und Frieden, Liebe und Leid, Treue und Verrat, deutsches Land, Natur und Heimat, Schönheit, Romantik Und doch das eine große Wort über allen anderen „Friede“.

Ist das überhaupt legitim, so historische Ereignisse als Kulisse für einen Film zu benutzen? Ist das mehr ein Unterhaltungs- oder ein Bildungsanspruch, der da verfolgt wird? Was aber alle hergestellt haben, ist dieser Bezug zur politischen Situation. Da geht es um Frieden, jetzt geht es um Frieden. Da geht es um Staatenbeziehungen, jetzt geht es um Staatenbeziehungen. Und wo bringt uns das hin?

Bernd Thier: Ja, vielleicht müsste man auch mal nochmal genau drauf schauen. Natürlich haben Castelle mit historischem Hintergrund, Herr Müller mit historischem Hintergrund und Herr Schulte mit historischem Hintergrund ganz anders auf so einen Film geschaut, als die normalen Besucher des Films oder Zuschauer, die diesen ganzen Hintergrund gar nicht haben. Die haben sich einfach angeguckt, ja, das ist eine Liebesromanze, das ist ein bisschen was Historisches, ja, da laufen und reiten Leute in komischen Kostümen rum, das ist vielleicht einfach eine ganz andere Geschichte.

Das ist heute ja auch so, wenn man vielfach so historische Filme genau untersuchen würde, würde man vielfach feststellen, ja, das stimmt da historisch alles gar nicht so genau. Oder Details, also ich bin ja von Hause aus unter anderem auch Archäologe, wenn ich ja immer mitkriege, ja, die Wikingerfilme, da sind die Schwerter falsch und da ist dies falsch. Es geht ja auch darum, eine Geschichte zu erzählen und vielleicht ist die Geschichte gut erzählt, auch wenn es historisch eben in Teilen überhaupt nicht stimmt.

Markus Köster: Filmhistorisch finde ich noch spannend, dass dieser Film natürlich auch ganz an der Anfangszeit eben dann das Spielfilmkino steht. Also es gibt eben vorher gar nicht so viel. Wir reden, klar, Film ist 1895, 1896 erfunden worden, aber bis dann Spielfilme gedreht wurden, dauert es ja noch. Und da so einen Langfilm immerhin mit 60 Minuten zu machen, ist schon etwas außergewöhnlich. Und Abenteuerfilme, Liebesfilme oder die entstanden dann auch in großer Zahl in der Zeit. Aber Historienfilme sind mir auch nicht bekannt.

Greta Civis: Also vielleicht nicht nur der älteste westfälische Spielfilm, sondern zumindest auch einer der ganz frühen Historienfilme.

Bernd Thier: Das auf jeden Fall, ja.

Greta Civis: Was finden Sie noch wichtig über die Entstehungszeit und die Aufführungs- und Entstehungsbedingungen zu erzählen?

Bernd Thier: Also als Kuriosum habe ich noch irgendwo eine Nachricht gefunden. Die Soldaten waren ja, das ist ja ein Schwarz-Weiß-Film, man kennt es ja so nicht, waren teilweise in rote Röcke. Also die Uniformen oder eigentlich sind es ja keine Uniformen, sondern eigentlich nur so eine ähnlich gestaltete Art von Kleidung, die dann dazu führen, dass man sie als Gruppe wahrnimmt; dass Bauern in der Umgebung von Gehm, weil ja gerade Revolution war, mit ihren roten Röcken als eine marodierende Truppe von Kommunisten angesehen haben und flüchtend weggelaufen sind, als sie vorbeigeritten sind, weil sie gedacht haben, jetzt werden hier unsere Felder und Häuser geplündert. Also das fand ich so als Anekdote am Rande noch. Zeigt eben diese Situation, es ist vieles im Umbruch. Die Medien, klar, es gibt Zeitungen, aber ich sag mal, die sind dann auch nicht so tagesaktuell und so schnell, dass man einfach vielfach gar nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich.

Markus Köster, Was ich noch spannend finde an dem Film, oder wenn Sie über die Entstehung reden, ist schon, ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen, Herr Thier, aber die Bilder, also sowohl aus Gehmen als auch aus Hülshoff, als auch aus Kinderhaus zum Beispiel, St. Josef oder die alte Körmühle, sind natürlich auch die ältesten überlieferten Filmbilder aus Münster. Und zwar einer eben doch sehr, sehr guten Qualität verglichen mit vielen, was wir dann auch aus den 20er, 30er Jahren noch haben. Finde ich, ist regional historisch oder lokal historisch auch nochmal erwähnenswert.

Greta Civis: Und auch filmtechnisch mit der Viragierung ist es auch spannend zu sehen.

Markus Köster: Ja genau, das ist dann nochmal ein anderer Punkt, der ja für die Kinovorführung relevant wurde, dass man eben offenbar, wie wir jetzt ja erst seit einigen Wochen wissen oder Monaten wissen, ähnlich wie bei anderen Filmen, wie das durchaus in der Zeit der 1918-Folgende, üblich war, die Filme je nach Stimmungen eingefärbt hat. Also wenn es um Liebe ging oder um Dramatik eben in Rot, wenn es irgendwas Helles, Heiteres sein sollte in Gelb, wenn es mystisch wurde in Grün, deshalb taucht der Friedensreiter gleich zu Beginn in tiefes Grün getaucht auf und andere Farben mehr, die sozusagen die Stimmung der Zuschauer ein bisschen lenken.

Greta Civis: Der ist also gezeigt worden dann und dann kam die weitere deutsche Geschichte und dann galt der Film eine ganze Weile als verschollen. Sie haben schon gesagt, Herr Thier, 2018 hatten Sie ihn vom Museum schon mal wieder aufgetrieben und wieder aufgeführt.

Bernd Thier: Also ich habe mich 2018 das zweite Mal sozusagen damit schon beschäftigt, weil wir haben vom Museum, nicht nur das Stadtmuseum, sondern auch damals das Landesmuseum, zum Jubiläum, 350 Jahre, eine große Ausstellung oder zwei große Ausstellungen hier in Münster gemacht, 1998. Da habe ich auch für den Katalog was dazu geschrieben. Wir haben ein paar Szenenbilder, also Standfotos, gezeigt. Und damals habe ich auch versucht, diesen Film aufzutreiben. Das wäre natürlich toll gewesen, den zu zeigen. In verschiedenen Literaturangaben stand immer der ist verschollen, der ist verschollen. Damals gab es noch kein Internet. Also man wusste das schon, dass es den gab. Und ich glaube, in irgendeinem Lexikon des Films vor 1945 habe ich dann auch ein paar Hinweise dazu gefunden, eben auch über den Hauptdarsteller Werner Kraus und so.

Aber ich habe dann halt, ich glaube, im Filmmuseum in Frankfurt angerufen und Briefe geschrieben. Das war ja damals alles noch ein bisschen technisch anders als heute. Und überall kriegte ich entweder gar keine Antwort oder nur, nee, haben wir nicht, wissen wir nicht, keine Ahnung. Und deshalb habe ich in dem Katalog eben 98 auch dann als Abschlusssatz geschrieben, dieser Film gilt heute als verschollen. So.

Und dann kam praktisch ja, 1900 oder 2017, 18, ein neues Projekt auf mit einer großen Ausstellung wie der hier in Münster zum Thema Frieden, also Ausbruch des 30-jährigen Krieges und dann eben Frieden. Und da hatten wir jetzt das Internet, wir hatten weitere Möglichkeiten und eine Mitarbeiterin von uns, Sabrina Lepps, die für das Projekt eingestellt war bei uns am Museum, die sagte, ach, das finde ich total spannend und dann weiß ich noch, dass ich so gesagt habe, kannst ja mal versuchen, den zu finden, aber ich habe den damals nicht gefunden, du wirst den auch nicht finden. Und ich glaube, das hat sie sehr ehrgeizig werden lassen und sie hat den Film dann tatsächlich ja auch ausgegraben.

Greta Civis: Ich habe mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, es war eigentlich ganz einfach. Die Datenbank war online und sie hat dann einmal gesucht und hat den gefunden. Und sie hat dann bei den späteren Aufführungen mehrfach von Leuten gehört, also von interessierten Laien, Heimatforschern, die gesagt haben, sie hätten den Film so lange gesucht und würden sich so freuen, dass der jetzt da ist. Und sie glaubt, das ist einfach ein Resultat der Digitalisierung. Also deswegen auch das Wiederauffinden ist an mehreren Punkten auch wieder mit Weltgeschichte verknüpft. Also Sabrina Leps hat den Film dann gefunden in Potsdam, in Potsdam-Babelsberg an der Filmuni. Und da ist er hingekommen von Moskau und der war wohl auch in Moskau gewesen.

Bernd Thier: Also ganz genau ist es nicht rauszukriegen gewesen. Also das war sehr skurril, weil er war nicht in irgendeinem Archiv, sondern er war in der Bibliothek der Filmhochschule und man konnte ihn theoretisch als Filmstudent, das war eine VHS-Kassette, konnte man ihn ausleihen. Und freundlicherweise haben die Kollegen damals den für uns dann halt digitalisiert, weil mit VHS-Kassette, erstens wollten sie das Original natürlich nicht rausgeben und da hätte man auch nicht viel mit anfangen können. Und so sind wir zu dem Film gekommen. Aber das war, weiß ich noch, die ersten Gespräche, so von wegen, kommen Sie doch nach Potsdam, dann können Sie sich den hier mal auf dem Fernseher angucken. Da war das ja auch so, wir digitalisieren das mal, eben auch noch nicht so weit, wie das heute alles ist. Und das war eine sehr schräge Geschichte, muss ich sagen. Und klar hat sie sie relativ schnell dann gefunden. Aber für mich war das dann eben 20 Jahre vorher gar nicht denkbar.

Markus Köster: Das haben die mir sechs Jahre später auch noch gesagt. Ich soll nach Potsdam kommen und mir den da angucken. Es gab ja interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob sie damals miteinander gesprochen haben, eine Parallelrecherche durch eben unseren Kollegen, meinen damaligen Kollegen Volker Jakob, der auch für dieses Friedensjubiläum, war ja auch eine Kooperation, Stadtmuseum, Landesmuseum und andere eben auch gesucht hat. Bekannt war der auch zum Beispiel, weil Stadtarchivar Schulte in der sehr bekannten Kriegschronik von 1930 über den Ersten Weltkrieg hatte auch eine Passage drin, wo er das erwähnt. Dann hat der Staatsarchivdirektor Beer da mal einen Aufsatz drüber, oder hat ihn erwähnt in einem Aufsatz, wo es auch um die Bemühungen da im Zweiten Weltkrieg, um diese Ausstellung ging. Und Jakob hatte dann wiederum, klar, der hatte Kontakte in die Filmszene oder in die Archivszene vom Bundesarchiv, den Hinweis bekommen, dass die Zensurkarten aus Moskau eingetroffen seien.

Also nach der sogenannten Wende sind eine Reihe von Überlieferungen, die in Moskau lagen, ans Bundesarchiv gegangen, darunter diese Zensurkarten, die es eben geben musste, weil seit 1920 jeder Film eine Zensur durchlaufen musste. Und die sind dann ins Bundesarchiv gekommen und das trägt übrigens so, dass man relativ genau wusste, was in diesem Film vorkommt, weil da jeder Zwischentitel erwähnt ist auf so einer Zensurkarte. Und die kamen aus Moskau und deshalb ist es durchaus wahrscheinlich, dass auch der Film, der in Babelsberg liegt, aus Moskau kommt, weil wir haben selber vor 15 Jahren mal die Hermannschlacht, auch ein Historienfilm, etwas später, 1922- 1924 entstanden, uns besorgt. Der kam tatsächlich von Cosmo Filmfonds in Moskau.

Greta Civis: Und die erste Anfrage nach Moskau ging ja auch schon in den 1990ern.

Markus Köster: Genau, dann hat Herr Jakob da angefragt, übrigens an vielen Stellen in Amsterdam auch, in Frankfurt.

Greta Civis: Also auch da wieder eine Verknüpfung zur Weltgeschichte.

Markus Köster: Ja, klar, das wäre ohne diese Perestroika, hätte man in Moskau nicht fragen müssen. Heute wird es wahrscheinlich auch wieder schwieriger sein. Da war das Fenster weiter offen aber die hatten den Film nicht oder haben ihn jedenfalls nicht gefunden, sodass die Spur dann erlosch und eben also dieses Babelsberg-Ding, ich habe ja ein bisschen auch nochmal geprockelt, weil ich sie mir auch nicht geben wollte, diese Kopie. Und dann kommt raus, es gab eben so eine größere Konvolute offenbar von Videokassetten, ich wusste gar nicht, dass die in den 80er Jahren auch schon so entstanden waren in der DDR, die auf Moskauer Filmmaterial beruhen und die dafür Lehrzwecke eben eingestellt wurden.

Bernd Thier: Und diese Videokassetten sind ja auch nicht so, wie man das sich heute vorstellt, digitalisiert worden, sondern die haben den Film irgendwo vorgeführt und dann hat jemand mit einer Kamera den abgefilmt von der Leinwand.

Markus Köster: Klar, dann weiß man, wie die Qualität ist. VHS ist sowieso eine schlechte Qualität verglichen mit digitalen Formaten oder 35mm-Filmen.

Bernd Thier: Und die DVD, die wir dann gekriegt haben, war dann eben das Endprodukt sozusagen. Also im Vergleich zu dem, was wir heute haben, deutlich, deutlich schlechter.

Greta Civis: Was haben wir denn jetzt heute, Herr Köster?

Markus Köster: Heute haben wir ein, auch nur ein, also wir hier in Münster haben ein Digitalisat, ein nicht besonders hoch aufgelöstes Digitalisat, einer großartig restaurierten 35-Millimeter-Kopie, die eben in der Nationalbibliothek Norwegens in Oslo überliefert ist.

Greta Civis: Also richtige Filmrollen, die so leicht ein Flammbad sind.

Markus Köster In Oslo liegen richtige Nitrocellulose-Filmrollen, ja. Oder eine.

Greta Civis: Die bleiben da auch?

Markus Köster: Die sollten da bleiben, wo sie sind. Das macht man ja archivisch eigentlich selten, dass man Dinge dann noch wieder weitergibt. Aber die haben sie wirklich mit viel Liebe, ein Mann namens Torbjörn Pedersen, der offenbar Bild für Bild restauriert oder digitalisiert auch die Farbanpassung vermutlich nochmal vorgenommen.

Greta Civis: So ein Filmarchiv, wenn das diese Nitrocellulose-Rollen hat, was muss das leisten können? Also ich weiß, dass die leicht entflammbar sind. Ich vermute, man muss die auch auf eine bestimmte Art lagern, dass die nicht verbleichen oder...

Markus Köster: Die fallen unter Sprengstoffgesetz. Das hat man muss sehr besondere Bedingungen, also in Deutschland, in Norwegen sind die wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich sehr viel entspannter damit. In Deutschland ist eben mal ein Teil des Bundesarchivs in die Luft geflogen - seitdem gibt es diese strengen Regeln. Und deshalb müssen die im Grunde unter Sprengstoffbedingungen gelagert werden. Das heißt, wir sind auch nicht so verlegen drum, dass wir es nicht haben, weil wir es unter unseren Bedingungen gar nicht lagern dürfen.

Greta Civis: Und dieses Digitalisat, was die norwegischen Kollegen freundlicherweise erstellt haben, wie wird damit jetzt weiter verfahren?

Markus Köster: Also unser Ziel ist, diesen Film durchaus nochmal zu ideieren, im Sinne auch öffentlich herauszubringen. Dazu müssen wir aber formal nochmal Rechte klären. Es gibt seit wenigen Jahren ein europäisches Portal für sogenannte verwaiste Werke. Das ist ein großes Rechtsthema immer in der Filmgeschichte, also verweist im Sinne von die Rechte sind unklar. Da stellen die Kollegen aus dem Filmarchiv gerade diesen Film ein, sodass dann klar ist, er darf verwendet werden, wenn dann niemand Widerspruch einlegt, was nicht zu erwarten ist, fast nicht möglich ist. Dann werden wir mit Norwegen nochmal sprechen, wie weit es nötig und sinnvoll ist, nochmal eine höher aufgelöste Kopie zu bekommen oder Digitalisat zu bekommen.

Und man muss darüber nachdenken, der ist immer noch zu schnell. Er ist jetzt, glaube ich, zwei Minuten länger als das VHS-Digitalisat, mit aber den gleichen Inhalten. Aber man sieht immer noch, er hat immer noch dieses etwas Slapstick-Hafte, was diesen alten Filmen ja sehr häufig, auch wenn man sie im Fernsehen sieht, aneignet, weil sie eben langsamer gedreht wurden, als sie abgespielt wurden. Wir haben heute 25 Bilder pro Sekunde und die wurden vielleicht nur mit 16 bis 18 Bildern pro Sekunde gedreht. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich verlangsamen, obwohl man gucken muss, ob man das durchhält.

Bernd Thier: Ja, also manche Szenen sind ja schon jetzt sehr lang ab, das stimmt. Und jetzt zum Beispiel was rauszuschneiden wäre ja auch Sakrileg, das könnte man ja gar nicht machen, weil man ist ja eigentlich für jede Bildszene dankbar. Das, was Sie vorhin beschrieben haben, eben historische Aufnahmen von Gebäuden, die es teilweise auch gar nicht mehr gibt. Foto ist immer das eine, aber ein Bewegtbild von so einem Gebäude mit ganzem Interieur und so, das hat schon was. Also da kann man jetzt nicht anfangen, irgendwas zu kürzen. Aber er wird dann natürlich nochmal wieder ein paar Minuten länger, klar.

Greta Civis: Und sagen Sie nochmal, wie kamen Sie auf Norwegen? Norwegen hatte, glaube ich, bis dato noch niemand nachgefragt, oder?

Bernd Thier: Nee, das war eine ganz schräge Nummer. Also wir hatten ja 2018 den Film hier bei uns vorgeführt. Und dann kam 2022, ich glaube mitten in Corona, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie jedenfalls kam eine Mail vom Filmmuseum in…

Markus Köster: …Potsdam.

Bernd Thier: Vom Potsdam, genau, Filmmuseum Potsdam. ja, wir hätten uns noch mit dem Film beschäftigt und wir hätten den. Und ob wir da noch mehr Informationen hätten, weil, das fand ich dann eben wirklich sehr schräg, sie hätten eine Anfrage aus Norwegen zu diesem Film, weil die hätten da irgendwie so einen Teil davon oder irgendwas, ob wir da noch mehr Infos haben, und da habe ich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht. Und die Mail habe ich dann ausgedruckt und in meine Akte zu dem Film geheftet, das, was ich so gesammelt habe. Und habe dem Kollegen ein bisschen was an Informationen geschickt. Und damit war das eigentlich auch für mich durch, weil ich war jetzt gerade auch nicht wieder mit dem Projekt „Westfälischer Frieden“ beschäftigt.

Und als dann Herr Köster anfragte, so vorwiegend, ja, mit der Filmkopie, weil wir haben zwar damals eine DVD bekommen aus Babelsberg, aber nur für unser Projekt, wo ich dann gesagt habe, wir können jetzt aus rechtlichen Gründen, wir haben das im Zusammenhang mit der Ausstellung, die Rechte gekriegt, das kann ich Ihnen jetzt nicht, diese DVD geben. Fragen Sie doch mal in Potsdam nach. Und dann habe ich ihm aber auch gesagt, ja, aber irgendwo gibt es auch noch in Norwegen, in Oslo möglicherweise auch noch irgendwas. Und über die Schiene ist Herr Köster dann wiederum auf den Norwegen-Trip gekommen. Und das wäre auch wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich nicht das irgendwie abgeheftet hätte. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, nach so vielen Jahren hatte ich mich dann auch nicht mehr daran erinnert. Ich hatte nur im Hinterkopf, da war irgendwas aus Norwegen.

Markus Köster: Ich habe dann parallel, genau, Sie haben mir das im November gesagt, weil wir eben für die Filmreihe Drehbuchgeschichte, da ist er ja jetzt gezeigt worden, 1250 Jahre Westfalen, Filmwelt Westfalen, den zeigen wollten und gezeigt haben. Und dann habe ich unmittelbar sowohl diesen Mann namens Philipp Herb, der sie angerufen hatte, als auch die Nationalbibliothek in Oslo angeschrieben und es passierte nichts. Und zwar wirklich bis wenige Tage vor der Pressekonferenz, die dann die Filmreihe öffnen sollte, also bis Anfang Februar, im Moment 19. Februar. Da schrieb mir dann Herr Herb, verzeihen Sie die späte Antwort, stimmt, im Jahr 2021 erreichte mich eine Mail aus Norwegen, dass da eine gute Nitro-Kopie liegen würde.

Und der wusste auch noch den Namen, Torbjörn Pedersen, und dann habe ich, der war aber gar nicht mehr in dem Film, in der Nationalbibliothek oder jedenfalls nicht mehr in der Abteilung, weshalb die vielleicht nicht reagiert hatten. Dann habe ich den auf einer privaten Adresse, die ich im Netz fand, Internet sei Dank, und der Tatsache, dass er eine private Website für Filmdigitalisierung, weil das ein Freak ist, betreibt, habe ich ihn gefunden, angeschrieben, nächsten Morgen sofort, I'm very happy to hear from you. Ja, dann war es einfach.

Nun möge die Friedenskunde nach 30 Jahren blutigen Ringens über Trümmer und Wüsteneien hinweg der leidenden Menschheit Erlösung und Verheißung bringen.

Greta Civis: Ich frage natürlich alle Leute, die in die Vorbereitung dieser Folge involviert waren, auch ob sie den Film denn mal sehen könnten. Das kann man hoffentlich bald?

Markus Köster: Wir planen, den Film im Jahr 2026 auf dem Kanal Westfalen im Film zu veröffentlichen.

Greta Civis: Ich hatte den Eindruck, dass der Film einiges zu erzählen noch hergibt und vielleicht hat ja jemand Lust weiterzuarbeiten am Film, sei es mal eine wirkliche Analyse, welche historischen Gemälde da aufgegriffen sind oder nochmal eine dezidierte Aufarbeitung der Werdegänge der Beteiligten.

Markus Köster: Ich kann ihn auch cineastisch nochmal einordnen, also in diese, wie nennt das der Filmhistoriker Kahrs, diesen ganzen Kontinent von Filmen, die da 18, 19, 20 entstehen, die eben nicht die großen expressionistischen Kunstfilme sind, die wir heute mit Weimar verbinden. Das ist ja eben auch ein interessanter und interessantes Mosaik.

Greta Civis: Vielleicht tut sich ja da noch was.

Ganz herzlichen Dank.

Markus Köster: Auch so.

Bernd Thier: Ja, gerne.

Greta Civis: Für weitere Recherche empfehlen wir diesmal einen Besuch in Münster, im Stadtmuseum Münster und auch in der Stadt Münster. Und ansonsten bleibt abzuwarten, bis der Film öffentlich zugänglich ist. Bei Forschungsinteresse kontaktiert mich gerne, ich versuche dann weiter zu helfen.

In der nächsten Folge besprechen wir Gütersloh. Drei Jahre lang wurde die jüngste Geschichte der Dalkestadt historisch erforscht. Der Sammelband zur Geschichte Güterslohs 1945 bis 2025 liegt nun vor. Welche Geschichten bleiben bei so einem Projekt eigentlich auf der Strecke und warum? Das ist Thema der nächsten Folge von Untold Stories.

Regionalgeschichte auf die Ohren. Untold Stories – Westfalens verborgene Geschichten erzählen Dieser Podcast ist eine Koproduktion des LWL Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte. Das Projekt wird von der LWL Kulturstiftung im Rahmen des Kulturprogramms zum Jubiläumsjahr 2025 – 1250 Jahre Westfalen gefördert. Schirmherr des Kulturprogramms ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.